保育士は人間関係のストレスで疲れやすい?原因と改善策・転職のポイント

著者: めんたいパスタ

更新日:2024/07/29

公開日:2019/02/26

保育士の転職・退職理由として多い「職場の人間関係」。保育士の方の中には、職場の人間関係に疲れたり、ストレスを感じたりする方も多いでしょう。保育士が人間関係に悩みやすい原因や、人間関係の悩みを改善する方法を知って、最悪な状況にならないよう対策しましょう。

目次

保育士の退職理由1位は「職場の人間関係」

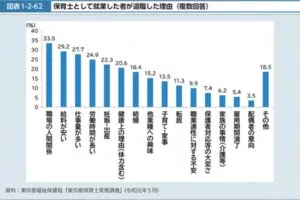

令和元年度の「東京都保育士実態調査」によると、保育士を退職した理由の1位は「職場の人間関係」(33.5%)という結果が出ています。保育士の1/3が何らかの原因で人間関係に悩んでいることがわかります。

また、これは退職した理由でもあるため、保育士を続けながら人間関係に悩んでいる方も含めると、相当な割合になるでしょう。一般的な退職理由として待遇や仕事量が問題になることが多いですが、それ以上に人間関係は深刻な問題になっているようです。

なぜ大変?保育士が人間関係に悩む3つの要因

保育士が人間関係に悩む原因には、主に上記の3つが挙げられます。人間関係に悩む原因を理解して、職場の現状を見直してみましょう。

閉鎖的な職場環境

保育園は同姓の職員が多く、かつ少人数の職場でもあるため、閉鎖的な職場環境になりやすいです。気の合う人同士で派閥が分かれたり、話す相手が限られることもあるでしょう。

また、保育の現場では協力体制が必須のため、気疲れをしたり、ときには嫌がらせをされたりすることもあります。職場での人間関係がぎくしゃくすると、一気に働きづらくなるでしょう。

個人の業務量の多さ

保育園では、1人の職員で多数の子どもを見なくてはいけないため、保育士にかかる負担は大きいです。さらに、保育業務以外にも、保育記録や保護者への報告など、さまざまな事務作業を行わなければなりません。

自然と個人が担う業務量が多くなってしまうため、忙しさから周囲への配慮や思いやりが欠けてしまい、人間関係に亀裂が入ってしまうこともあります。個人の負担の大きさによって余裕がなくなってしまうことが、人間関係の悩みにつながっているようです。

業務の責任の重さ

保育士は、子どもの安全を守る義務を担っており、業務に対する責任感を強くもっている人がほとんどです。責任感が伴う仕事だからこそ、同僚や後輩に対する指導が厳しくなることも。そのため、職員同士で信頼関係が築けていない場合、厳しい指導によって関係が崩れるケースもあります。

業務上必要な指導だとわかっていても、受け取る側に余裕がない場合や、指導する側に配慮が足りない場合も多く、人間関係が崩れる原因になりたすいです。

【相手別】保育士が抱える人間関係の悩み

保育士が抱える人間関係の悩みを相手別に紹介します。どの相手に対して、どのような悩みを抱えているのか詳しくみていきましょう。

施設長との人間関係

施設長は、いわば会社でいう社長のようなものです。保育園では、施設長(園長)の経営方針や教育方針が大きく影響してきます。自分の理想の保育と経営方針や教育方針がズレている場合、自分の意見をいった途端に冷たくされるようになった、パワハラを受けたなど、施設長との人間関係に亀裂が入るケースもあります。

先輩保育士との人間関係

新人保育士の場合は、職場に慣れるまでの期間はとにかく先輩保育士との関係性を築こうと努力する人も多いです。女性が多い職場だからこそ、妬みや嫉みが人間関係の悪化につながりやすく、さまざまな面で気を遣っている人も多くなる傾向に。

仕事を覚えたてのときはその能力の低さで関係性が悪くなる、かといって先輩よりも仕事ができても気にくわないと仲間はずれにされるなど、認められるまでに時間がかかるケースも珍しくありません。積極的に仕事をし、成果をあげたのに手柄は横取り、なんてことに悩む新人保育士さんもいます。

後輩保育士との人間関係

経験を積んで職場に慣れても、後輩保育士との人間関係がうまくいかないこともあります。熱心な指導をしただけなのに、周囲からはイジメだと勘違いされてしまったなど、他の保育士との関係性まで悪化することも。 いつまでたっても仕事を覚えない、積極性がなくやる気を感じないなど、先輩としての目線で後輩を見ると新人の時に感じなかったストレスに悩むこともあります。

保護者との人間関係

教育現場ではモンスターペアレントに悩む人が多いです。保育士は、ただでさえ小さな子どもを相手にする仕事ですから、日々の仕事に細心の注意を払っているでしょう。しかし、ほんの数名でも、理不尽な要求をしてくる保護者がいることで大きなストレスになります。

毎日、朝と夕方に顔を合わせる苦手な人に対して、憂鬱な気持ちになったり、理不尽な要求に対して上手に対応できない自分の能力に落ち込んだりと様々ですが、保護者との人間関係がネックになり退職を決断する人もいます。

保育士が人間関係の悩みを改善する9つの方法

子どもと接することは大好きなのに、職場の人間関係が原因でストレスを感じるのは、とても寂しいことです。もしかすると、少し日々の態度や心構えを変えることで、人間関係が改善するかもしれません。

特に、保育士が人間関係の悩みを改善するために効果的なのは、以下の9つのポイントです。

1. 共通の話題を見つける

相手のことをよく知らない場合、まずはお互いのことを知ることで関係性が良くなる可能性があります。仕事以外の話題を共有したくない、とかたくなになるのではなく、趣味などの話題に触れてみてはいかがでしょうか。

2. 関わり方を変えてみる

職員や保護者に接する際の関わり方を変えることで、人間関係の悩みが改善する可能性もあります。たとえば、苦手な人と関わるときでも、できる限り明るい笑顔で接するなどの工夫が必要です。自分から関わり方を変えてみれば、相手も関わり方を変えてくれる可能性もあるでしょう。自分の関わり方が人間関係を悪くする原因になっているケースもあるので、他者との関わり方を見直してみましょう。

3. 自分の考え・悩みを相談する

職場の人間関係に悩んだら、責任あるポジションの人に考えや悩みを相談してみるのも改善へのステップです。自分では見えない・気づかないことに他者は気づいている場合もあるため、他の人の意見を参考にすると解決のヒントが得られるかもしれません。また、人間関係改善のために職場の人の力を借りるのも1つの手です。

4. 他の人の考え・悩みに耳を傾ける

仕事に対する考え方がある場合、意見の食い違いで人間関係が悪くなることもあります。しかし、仕事に対する考え方は多種多様で当然です。頭ごなしに否定するのではなく、納得せずともまずは受け入れることが大切です。人は、聞いてもらうことで安心し、満足感を得られることもあるため、人間関係の改善に役立つでしょう。

5. うまく距離をとる

女性ばかりの職場によくありがちなのが、派閥です。派閥に属すると、人間関係悪化の歯車の一部に知らないうちになってしまっている可能性も出てきます。他者の気持ちや意見を聞くことは大切ですが、中立的な立場でいることも1つのスキルです。

6. 仕事だと割り切る

職場の人間関係で悩むのは、もったいないことだと割り切ることができれば、心の負担が少し軽くなるかもしれません。職場の人間関係のストレスはどこにいっても多少ある、と少し諦めてしまうことでかえって仕事しやすくなるケースもあります。

7. 趣味や仕事以外の人との交流でストレス発散する

24時間365日職場のことを考えていては、それだけでストレスが溜まります。休日まで職場の人間について考えていては、休まるどころか余計疲れて、仕事に悪影響が出てさらに人間関係が悪化することも。オンとオフをしっかり切り替えて、同業者以外の人との交流で視野を広げ、趣味で息抜きすることも大切です。

8. 保育士としてスキルアップする

保育士としてスキルアップする姿を見せることで、周囲から努力する姿勢を認めてもらえることもあります。さらに、スキルアップが昇給や昇進につながるため、モチベーションアップにもなるでしょう。保育スキルが上がれば、保護者からの評価も上がるため、コミュニケーションの取り方も変わってくるでしょう。人間関係に悩むのに時間を割かず、自分に目を向けてスキルアップに取り組んでみるのもよいでしょう。

9. 転職する

同じ職場で耐えながら働き続ける必要は必ずしもあるとは限りません。もし、努力しても人間関係が改善しない場合や、どうしても辛く、耐えられないと感じる時には、無理をせず他の職場を探すのも1つの方法です。

人間関係に悩む保育士必見!転職先を探す3つのポイント

人間関係に悩む保育士の方が転職先を探すときのポイントを解説します。転職を考えている方は、以下で解説するポイントを意識してみてください。

保育方針や理念に共感できるか

保育園が掲げる保育方針や保育理念をしっかりと確認して、共感できるかどうかをまず考えてみましょう。自分の目指す保育の形と、保育園の方針が重なっていないと、違和感を抱きながら働き続けなければなりません。自分が叶えたい保育を実現できる場所であるか、自分の考え方にマッチしているかを重視するのも大切です。

施設内の設備や雰囲気は良好か

求人情報を見るだけでなく、実際に職場を見学して、施設内や保育の様子をチェックしましょう。求人に記載された内容だけでは、実際に働く環境をイメージするのは難しいです。実際に保育園を見学して、職場の雰囲気や人間関係を確認すれば、自分に合う職場かどうかを判断できるでしょう。また、職場を見学する際は、重視するポイントについて積極的に質問してみてください。

労働条件と待遇のバランスが取れているか

仕事量の多さから職場の雰囲気が険悪になり、人間関係の悩みに発展するケースも多いです。そのため、労働条件と待遇のバランスが取れているかも確認しましょう。具体的には、年間行事の多さや実際の仕事量などの労働条件と、給料や福利厚生などの待遇面のバランスが取れているかを確認しておくと働き始めた後で齟齬が生まれにくいです。

人間関係に疲れた保育士が円滑に転職を進める方法

人間関係に疲れた保育士が円滑に転職を進める方法を解説します。理想の職場に転職するためにも、スムーズな転職活動を進めていきましょう。

転職先に求める条件の優先順位を決める

転職活動をする際は、現職への不満や実現したい保育など、自分の考えを整理した上で、どんな職場に転職したいかを明確にしてください。譲りたくない条件を決めた上で、優先順位をつけながら、求人を選んでいくといいでしょう。例えば、人間関係に悩んで転職を決めた場合は、「職員同士の雰囲気」や「労働環境」を優先するといいでしょう。

転職活動のスケジュールを入念に立てる

休職を挟まずにスムーズに転職したい場合は、ゆとりのあるスケジュールで転職を進めていきましょう。在職中から情報収集や求人のチェックを欠かさず行い、転職活動のイメージを膨らませてください。さらに、転職活動にしっかりと集中できるよう、必要書類の準備や面接対策も進めておきましょう。また、現在の職場の退職手続きについても、ルールに沿って適切に行うのが大切です。

退職理由はポジティブに言い換えて伝える

面接で退職理由を聞かれることも多いですが、その際はネガティブな理由をポジティブに言い換えるのが重要です。「人間関係に悩んで転職する」という転職理由をネガティブなまま伝えると、マイナスな印象を持たれてしまいます。ネガティブな理由は「スキルアップのため」「自分の理想の保育を実現するため」など、ポジティブな言葉に言い換えて、前向きな転職活動であることをアピールしてください。

保育士の人間関係で悩まないために自分に合った職場に転職しよう

保育士は人間関係で悩むことが多い職業で、そのことが原因で働きづらさを感じる方も多くいます。人間関係の悩みで自分の理想の保育ができないのはもったいないこと。人間関係に悩んでいる保育士の方は、自分に合った職場で働くためにも、転職を検討してみるとよいでしょう。今回の記事を参考にしながら、快適な環境で働ける職場への転職を検討してみてください。

ソラジョブ保育士では、全国各地の保育士の求人を掲載しています。未経験や無資格でも応募可能な求人も多数揃っているため、保育士の方で転職をお考えの方は、ぜひどんな求人があるのかチェックしてみてください。

この記事は役に立ちましたか?

このコラムをシェアする

著者プロフィール

めんたいパスタ

人材紹介業、サービス業、障がい者雇用の分野で採用業務に従事した経験がある女性スタッフ。現在は保育分野の採用担当として、業務を通じて保育園で働くスタッフの負荷軽減になることを目標として活動している。